红米 K90 推出以后,压力真的不小,而压力来自于iQOO15。

销量这种东西向来不骗人,15 天破 30 万台,真的不是凭一句“性能旗舰”四个字吹出来的,而是扎扎实实靠产品力,把同价位用户从对手手里生生挖走。

外界看见的是数字跳得快,行业看见的是竞争格局开始松动。

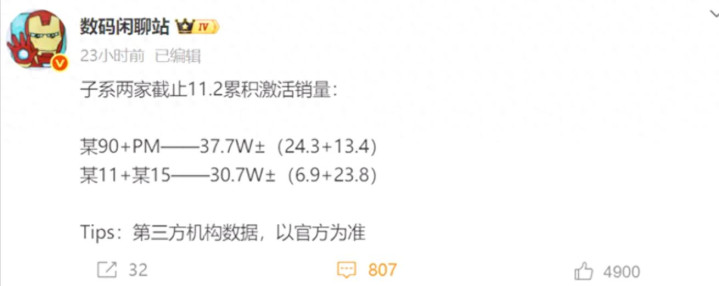

红米 K90 系列激活量虽然有 37.7 万,看起来稳坐前排,但它花了更长的周期。

而 iQOO 15 突然从侧面撞进来,用半个月的时间把局面搅得天翻地覆。

两个系列价格区间重叠、定位直对、用户群几乎一模一样,这注定不是一次“正常的市场冲刺”,更像是一场对谁才算“性能旗舰正统”的重新定义。

红米的焦虑不是销量数字本身,而是增速在对比中显得不够好看。

增速慢,意味着注意力在流失;注意力流失,意味着叙事权在转移。

以前一说性能旗舰,大家自然想到红米 K 系列,现在 iQOO 突然以更激进的打法从边上杀回来,消费者心智就被撕开了口子。

从定位来看,红米自己的步伐也出现摇摆。

多年以来稳扎三千价位,突然把 K90 Pro Max 推进四千档,把“水桶机之王”往上抬,但关键卖点却没有同步突破。

参数强,但不突出;性能稳,但不炸裂。

叙事层面没跟上,于是消费者产生“升价不升魅力”的观感。

这不是产品不够强,而是“强得不够有话题”。

反观 iQOO,讲故事的能力非常成熟。

它长期深耕“游戏旗舰”人设,用户认知已经根深蒂固。

配置只要再往上加一点,故事就自动变得可信。

这一代的 Q3 独显芯片,就是非常精准的一刀。

专业玩家不跟你谈天花板,只看“能不能稳上超帧”“能不能压住发热”“能不能稳 Boost”。

红米没独显,游戏体验自然被拉开差距。

这种差距不是跑分能弥补的,是“能不能把性能真正花出去”的体验维度。

屏幕和续航的差异,也折射出两家不一样的产品逻辑。

iQOO 15 那块三星 M14 基材 2K 直屏,就是纯堆料式的宣言:你要顶级视效,我就给你顶满。

而红米 K90 Pro Max 的国产屏虽然水准不错,但消费者是现实的——当竞品堆的是更贵的面板,你要提供的不仅是性能,更要给用户“物有所值”的心理确定性。

续航反倒没有拉开太大差距。

7000mAh 对 7560mAh,纸面差距不大,日常差距更小。

但续航从来不是“比谁更大”,而是“谁的能耗表现更稳”。

iQOO 的蓝海大电池 + 游戏生态优化,更像是“专为高负载场景调的”。

红米大电池则是“保证绝大多数人用得安心”。

两种路线没有谁对谁错,但对核心玩家来说,iQOO 显然讲的是他们能听懂的语言。

真正复杂的是红米自己的内部竞争。

K90 标准版砍掉无线充电、红外遥控等常用功能,本意是为了换大电池、控制价格。

但消费者是算账的:砍功能 = 降定位,涨价 = 升定位。

这两件事一对冲,价值感就会发生撕裂。

同时老款 K80 Pro 降到 2899 元,又直接对冲 K90,把红米自己用户的选择难度抬高。

对外被 iQOO 强攻,对内被老款阻击,这就是 K90 压力层层叠加的来源。

说到底,市场变化的大背景是:用户需求越来越细颗粒化。

性能党要极致性能、要独显、要稳帧;影像党要大底、要算法、要夜景;续航党要大电池;轻薄党要手感。

而红米 K 系列从过去的“全能水桶”策略,到现在逐渐被用户希望“更尖锐、更明确、更专业”。

但 K90 这一代试图同时满足两边,结果同时承担两边不满。

iQOO 15 则更单纯,方向明、动作快、叙事干脆利落。

性能党自然会被快速吸走。

争的不是配置,而是归属感。

这场对决,结果不会在一代产品定输赢,但趋势已经清晰:性能旗舰赛道正在被重新划界。

以前拼“水桶”,现在拼“极限体验”;以前拼配置全不全,现在拼有没有明确的用户场景;以前拼性价比,现在拼用户心智谁更坐得稳。

手机市场卷到今天,最终还是要回到一句最朴素的话:谁更懂自己的用户,谁的胜率更高。

配资入门炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:专业股票配资资讯网官网尽在新浪财经APP 责任编辑:李思阳

- 下一篇:没有了